Siempre he envidiado a los chicos y chicas de mi edad porque la mayoría de ellos tenían varios abuelos cerca, algunos incluso tenían una o varias bisabuelas.

Mi abuela materna murió 8 años antes de que yo naciese, así que, hasta los 15 años, solo tuve 3 abuelos vivos. Mis abuelos paternos vivían a más de 400 kilómetros de distancia y, aunque en la década de los 90 el mundo comenzaba a estar cada vez mejor conectado, era una separación lo suficiente grande como para no poder ir un día cualquiera a comer a casa de mi única abuela viva, ya que esto solo sucedía en vacaciones, algún que otro puente, Semana Santa o Navidad.

Todo el mundo sabe que el papel de las madres y de los padres es educar a los hijos, como un día hicieron un día con ellos, pero el de los abuelos es mimar y consentir. Es por ello que yo sentía especialmente la carencia de una figura tan importante como es la de una abuela cercana, esa segunda madre que actúa como cómplice mientras te fríe unas croquetas y unas patatas para que no te quedes con hambre después de que no hayas probado ni un bocado de la comida sana y saludable que deberías haber comido, tal y como los padres y pediatras quieren que hagas.

En mi caso, esa ausencia de mi abuela materna la fui rellenando a través de las historias que pude ir descubriendo conforme me hacía mayor, pasajes de la vida de mis padres y de mi familia anteriores a mi llegada al mundo. A veces surgía la conversación de forma inesperada, en otras ocasiones yo hacía preguntas para entender de dónde venían los lazos que nos unían a nuestros tíos y primos. La mayor parte de las anécdotas que me han llegado ha surgido al escuchar conversaciones evocando recuerdos de otro tiempo más feliz, en que todas eran más jóvenes, un poco más pobres pero una época donde vivían bajo unos principios de cooperación entre esa segunda familia que formaban con las vecinas y amistades. Lo poco que se tenía se compartía con naturalidad y la vida parecía un poco menos dura para todas.

Aún recuerdo esos momentos en que las vecinas salían a comprar la leche y compartían anécdotas que cobraban vida de nuevo, como así lo demostraba el brillo de sus ojos al echar la vista atrás. Aún puedo sentir la envidia que sentí mientras mi vecina Pilar, la mujer de Quintanilla, narraba el delicioso recuerdo de lo buenos que les sabían los torreznillos, acompañados con un trozo de pan, que mi abuela Felipa preparaba en un santiamén para compartir con las vecinas a la fresca del callejón que transcurre debajo de mi casa. ¡Quién pudiera comerse uno de esos ahora!

Siempre que he oído hablar de mi abuela Felipa todo han sido buenas palabras: trabajadora, honrada, humilde, sencilla, amable… Son los adjetivos que más se repiten cuando alguien la recuerda.

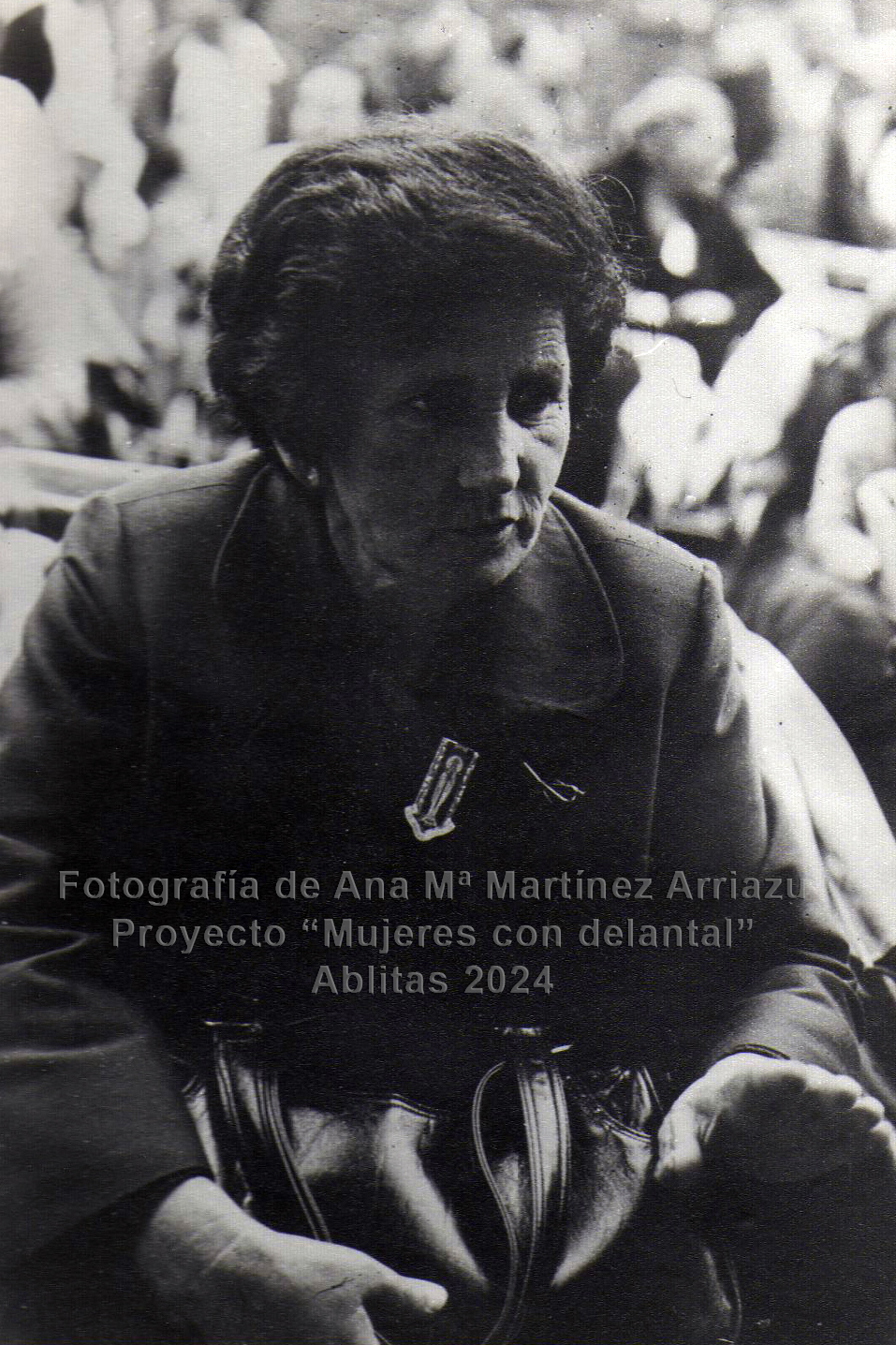

A través de las fotografías familiares también he podido descubrir la historia de la niña que fue y de la mujer en la que se convirtió, pues hay que entender los capítulos de la vida de una persona para comprender el camino recorrido por ella, las experiencias vitales que marcaron la dirección de su vida y que forjaron su carácter.

De mi abuela Felipa sé que nació en 1921 en Ólvega, en las faldas del Moncayo. Era hija de Pedro y Rafaela, quienes ya tenían 2 hijos: José María y Ana. En el verano de 1925 perdió a su hermana a causa de una tuberculosis y 3 meses más tarde, en ese mismo año, falleció también a su madre. Su padre, Pedro, quedó viudo a los 36 años, con un niño de 8 y una niña de 4 a su cargo. En aquella época los hombres no estaban preparados para criar a los hijos solos y mucho menos para llevar las tareas de la casa. Algunas personas cercanas comenzaron a visitar la casa familiar con la intención de echar una mano, pero Pedro, harto de que las manos tendidas se llevasen más de lo que aportaban, tomó una decisión práctica, como muchos otros hombres cuando se veían en su misma situación, y volvió a casarse 5 meses después de enviudar.

Imagino este momento en la vida de mi abuela. Una niña pequeña que ha pasado de ser la niña menor, quizá consentida por sus hermanos y sus padres, que solo pensaría en jugar –con esa edad comenzaría a saltar la cuerda, jugar a las palmas con otras niñas o quizá trataría de hacer pajaritas con algún retazo de papel, dentro de lo que la situación social de un pueblo pequeño en la profundidad de España y la humildad de su familia le permitiera– para pasar, en un breve lapso de tiempo, a vivir repentinamente rodeada por la tristeza tras la irremediable marcha de las mujeres de la casa, viendo su hogar invadido por personas con buena voluntad pero que no dejaban de ser extrañas en su casa al fin y al cabo, hasta llegar al momento de tener que aceptar inexorablemente la decisión lógica de su padre para tratar de recomponer nuevamente la vida familiar de la casa.

La imagino en la noche, en el recogimiento de una alcoba, acurrucada entre gruesas mantas para combatir el frío del final del invierno castellano, mientras emprende una conversación desde lo profundo de su corazón con Dios para entender todos los grandes cambios vividos en su corta vida y todos los que se le plantean por delante. En mi mente ese diálogo sonaría así:

Querido, Dios:

Hoy papá nos ha dado una gran noticia: va a casarse de nuevo y ahora tendremos una nueva mamá.

Al principio me he puesto triste porque yo no quiero una nueva madre. Me gustan los besos y abrazos de la mía: son los mejores del mundo. Bueno, lo eran. Papá me ha dicho que mamá se fue a cuidar a Anita al cielo y que juntas nos esperarán muchos años a tu lado, así que, hasta que vuelva a abrazarla de nuevo, José María y yo tendremos una nueva madre que nos cuidará todos los días porque, aunque nuestros vecinos y familia son muy buenos y siempre están en casa tratando de ayudar, aún somos muy pequeños para estar sin una madre mientras él está en el campo.

Así que ahora estoy contenta. Por mí, por mi hermano, por papá… Y también por mi hermana Ana y por mamá. Seguro que ahora ella podrá cuidar mejor de Anita, tranquila, sabiendo que nosotros estamos bien cuidados en la tierra.

Mañana, cuando vaya a misa, encenderé una velita a la Virgen de Olmacedo. Ella, que es la mamá de Jesús, sabe lo importante que es para los niños tener una madre.

Me gustaría que la Virgen cuide mucho a mi nueva mamá para que esta no se vaya al cielo tan pronto como se ha ido la mía… Ella aún era joven, pero las vecinas dicen que su pobre corazón no pudo aguantar el susto tan grande que le dio Anita el día que se marchó a vivir contigo al cielo.

Si no es mucho pedir, me gustaría un día tener hermanas. José Mª es muy bueno, pero un poco grande ya. Además, es un chico que no sabe jugar como Anita jugaba conmigo. Yo sería una buena hermana mayor. Sé muchos juegos y prometo que aprenderé muchos más y, si tú me das el regalo que yo te pido, te doy mi palabra de que jamás las voy a defraudar.

Yo ya me voy a la cama y no se me olvidará rezar lo habitual. Dale un beso a Anita y otro a mi mamá.

Las fotografías de su infancia son muy escasas, como lo eran en el resto de familias humildes en la primera mitad del siglo XX en un país marcado por la inestabilidad y las guerras. Es lógico comprender que los retratos estaban reservados para momentos muy especiales y concretos, y también a clases más acomodadas.

De la primera imagen que conservamos suya, en la que aparece acompañada de sus hermanos mayores, me encuentro con la siguiente y última imagen de su infancia: la de su primera comunión. Tendría unos 7 años. Viste de un blanco impoluto, pero su expresión no irradia felicidad, no se atisba ni el mínimo esbozo de una sonrisa en el que podría haber sido el día más feliz de su infancia. La imagen de pureza esconde una triste historia que jamás podría olvidar. Eran otros tiempos y otras costumbres, pero el amor (o la falta de él) es algo atemporal que quedará para siempre grabado en sus recuerdos. Y así lo transmitiría cada vez que echaba la vista atrás para evocar como las penas nunca vienen solas:

Querido, padre del cielo:

Hace tiempo que no hablamos, o al menos no como lo hacíamos antes. Los mayores dicen que ya soy moza, que está bien lo de rezar, pero que lo más importante cada día es trabajar. No les quito la razón en lo de las labores pero yo es que rezo mientras trabajo y así al menos tú sabes que yo aquí sigo, aguantando.

Lo soporto todo: los días fríos, el trabajo, las malas caras, las palabras feas y hasta las manos largas.

Yo sigo adelante pero no creo que pueda seguir así mucho más tiempo.

España está en guerra y a José María se lo van a llevar al frente. Él no quiere ir y llora, pero todos le dicen que ya es un hombre y que tiene que defender el país de las malas personas que lo rompen y lo hunden en la miseria. Yo no entiendo mucho de política pero sé que la guerra es peligrosa y que todos los días muere gente en el frente.

Yo necesito a mi hermano en casa. Es el ángel de la guarda que me dejó mi madre en la tierra porque mi padre… A él los ojos se le llenaron de tristeza el año en que mi hermana y mi madre se marcharon contigo al cielo y, desde entonces, la pena no le deja ver bien todo lo que ocurre en casa. Ahora tiene más hijas y una nueva mujer a las que cuidar. Tanto es así que creo que a veces no se da cuenta de lo mucho que yo sufro. Él es un hombre reservado y sé que para él será difícil entender algunas cosas de las que pasan en casa, del mismo modo que yo no las comprendo pero, aun así, las soporto.

¡Padre, no me estoy quejando de mis hermanas! Recuerdo perfectamente aquel día en que yo misma a ti, mi Dios, te las pedí. El problema es que la mujer de mi padre tiene un carácter fuerte y a veces se desahoga conmigo.

Hay reacciones suyas que nunca podré olvidar, como la que viví el día en que te recibí en el Santísimo Sacramento, el día de mi primera comunión. Yo iba vestida blanca como una paloma. No me faltaba ni un solo detalle. Es cierto que el vestido era prestado pero ¡me sentía tan especial con él puesto! La tela era muy delicada, las mangas y la falda estaban rematadas con suaves volantes y la cinturilla estaba decorada con unos finos capullos de rosas. Los zapatos me quedaban algo grandes pero lo solucionamos con un poco de papel en la punta. Las medias y los guantes también eran a juego, de color y de tamaño, pero me encantaba llevar todas aquellas prendas sobre mi piel. El complemento estrella era un fino y delicado velo de tul de color blanco y tan transparente que podía ver a través de él. Yo me sentía protegida por aquella fina red que colgaba de mi cabeza hasta casi encontrarse mis pies. Bajo ese halo de santidad me sentía especial y delicada, tanto como lo frágil que resultó el largo velo cuando se tropezó inesperadamente con una pequeña astilla en la iglesia. Fue menos de un segundo lo que duró el encuentro del tul con el saliente de madera y, sin embargo, fue tiempo suficiente para desgarrar los hilos que lo formaban, a la vez que notaba partirse mi corazón mientras sentía como el miedo se expandía y llegaba inevitablemente a todas y cada una de las partes de mi cuerpo. Comencé a llorar por el vestido y por el velo, pero sobre todo lloré por la paliza que recibí de la mujer que un día creí que cuidaría de mí como una vez lo hizo mi madre. Sé que aquellos hilos rotos supondrían un problema a la hora de devolver el vestido que unas horas antes tan felices me había hecho sentir. Pero no era culpa mía. Tú sabes que no lo fue, como tantas otras veces en las que recibí sin ser culpable. Yo solo he querido ser una chica buena y responsable para no ofenderla, para no causar problemas.

Sabes que rezo por ella, para que la ayudes con sus nervios, para que me ayudes a entenderla.

El día de mi primera comunión tenía a mi lado a José María. Él siempre me consuela. Por eso, padre, te ruego que guardes a mi hermano, yo lo necesito cerca.

Igual que te lo pidió tu hijo amado, te lo pido yo ahora. Si es posible, haz que él no vaya a la guerra. Mas si hubiera de marchar, diles a mi madre y a Ana que me lo cuiden mucho para que pueda pronto regresar.

En el viejo álbum aparece la foto de un hombre joven y apuesto vestido de militar pero que escasamente superaría la mayoría de edad. Cuando pregunto quién es me dicen que es José María, el hermano mayor de mi abuela Felipa. No sabemos mucho de él, tan solo que participó forzosamente en la Guerra Civil española. Tanto es así que se marchó llorando de su casa. Él no quería ir. Imagino que mi abuela tampoco querría que él marchase. Debía de ser el gran pilar al que acudir cuando sintiera miedo o tristeza. Era su único hermano varón, el mayor, el primogénito, el último recuerdo tangible de lo que un día fue la vida con su hermana y su madre.

Puedo intentar comprender el dolor de mi abuela el día que su hermano salió de casa pero creo que nunca podré imaginar el profundo vacío que debió vivir el día que supo que jamás lo volvería a ver. En su fuero interno solo podría rezar, ordenar sus ideas y tomar la decisión que marcaría el rumbo de su vida.

Virgencita de Olmacedo, hoy quiero hablarte a ti, que eres madre y que con mi madre estás. Tú que sufriste la pérdida de tu hijo, Jesús, comprenderás mejor que nadie el dolor de saberte arrebatada de tu ser amado.

Hace días llegaron noticias del frente. Decían que lo han matado. A mi hermano, mi querido hermano José María.

Padre fue con otros hombres hasta Sabiñánigo a buscarlo. Miraron por todas partes, desenterraron algunas fosas buscando sus restos pero no hallaron nada de él. Algunos dicen que quizá lo arrastró el río… y que nunca lo encontraremos.

Yo no sé qué pensar, pues ahora solo puedo llorar. No sé dónde está mi hermano, si está vivo pero herido, si está muerto quizá… Lo que me temo es que aquí nunca regresará.

No sé si está aún en la tierra o hacia el cielo ha marchado ya, pero sé que tú, madre buena, tú me lo vas a cuidar.

Ahora solo quiero que lo guíes hasta que se encuentre con tu hijo y contigo, si es que la tierra ha dejado ya. Una vez que llegue al cielo, te pido que lo lleves con nuestra madre querida y con Anita, que lo esperarán. Y ya todos juntos desde el cielo me guiéis en mi caminar.

Si José Mª no vuelve, tengo tomada una decisión: he hablado con la tía Higinia, la hermana de mamá, para que me acoja en su casa de Torrellas hasta que yo me coloque en algún sitio a trabajar.

Sé que esto a padre no le gustará. No está bien visto que una moza aún joven y soltera abandone su hogar, pero bien sabes, madre, que yo no puedo más.

No soporto tanto sufrimiento y creo que será lo mejor para todos, sin dudar. Sin José María en esta casa, me siento la última persona extraña dentro de esta nueva familia. Soy el pasado molesto de quien prefiere no recordar, así que, aunque padre no lo soporte, sé que habrá quien se alegrará.

Echaré de menos a mis hermanas, pero ellas juntas crecerán. Yo ya soy moza suficiente para las riendas de mi vida controlar.

Madre mía del cielo, ayúdame a pensar con claridad. Pídele a tu hijo santo que me oriente y me proteja en medio de esta tempestad.

Da muchos besos a mi madre, a mi hermana y también a José María, si es que pronto va por allá.

Y se acaban las imágenes más antiguas del álbum. Ya no hay nada más hasta el retrato de su boda. Después, aparecen fotos de la infancia y juventud de mi madre. Y, de repente, veo unas fotografías de la boda de unos desconocidos para mí, pero que debían ser importantes para mis abuelos y mi madre, pues están todos presentes, elegantes y radiantes. «¿Quiénes son estos, mamá? ¿Quién se casa?», pregunté en alguna ocasión. «Es la boda de mi padrino y esta es su hermana, mi madrina». «¿Y por qué los eligieron como tus padrinos, si no somos familia suya? ¿De dónde viene la relación?». «Bueno, es que la abuela Felipa, antes de casarse y venir a vivir a Ablitas, estuvo trabajando en una casa en Tarazona. Cuidaba de unos niños, Luis y Celina». ¡Claro! Ahora entiendo por qué mi madre se llama así, un nombre tan singular y poco común. También descubro la historia de esos niños que ella cuidó y descubro por qué para mí son desconocidos. Entonces entiendo aquello de que los caminos de la vida de las personas se unen y se separan a lo largo del tiempo y que algunos caminos, como el de la vida de Luis, terminan abruptamente antes de lo esperado.

En una de las fotografías veo la cara de felicidad de mi abuela el día de aquella boda, rodeada de sus niños, en esa imagen ya mayores. Su rostro transmite serenidad. Y es que, a pesar de haber vivido una infancia complicada marcada por el dolor y el sufrimiento, ella no perdería jamás el ánimo y tesón para seguir adelante.

La veo en mi mente andando su camino con decisión, a pesar de que este tuviera más de pedregal que de sendero. La imagino en Tarazona, viviendo una vida completamente ajena a la que una vez fue, llena de esperanza en medio del futuro incierto de la posguerra.

Vuelvo a mirar sus ojos de nuevo y veo la fe, el consuelo e incluso el gozo. Y es que lo pasado, pasado está, ya que, como ella siempre solía decir: el rencor no entra en el cielo. Siempre hay motivos para dar gracias a Dios.

Padre nuestro que estás en el cielo, hoy y cada día te doy las gracias por todo lo bueno que me haces llegar.

Aún tengo mucha tristeza por todo lo que he dejado atrás. Echo de menos mi pueblo, sus calles, tu iglesia, a mi Virgen de Olmacedo… Pero ahora los recorro en mis sueños, cuando cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a los tiempos felices, cuando yo era la más pequeña de mi casa y solo pensaba en jugar.

La vida en Tarazona es distinta a la de Ólvega y es que, aunque compartamos el Moncayo, estamos en caras opuestas. Aquí hay más ajetreo de gente y por las calles siempre algo pasa, pero en sus iglesias sigues estando tú. Y yo me siento como en casa.

La familia donde trabajo me trata bien. Yo estoy contenta y ellos lo están conmigo. Me valoran y me quieren, en especial los dos pequeños, a los que les cuesta decir mi nombre y cariñosamente me llaman Ipa.

Un día, paseando, conocí a un mozo que parece majo. Es de un pueblico de Navarra y puede que nos volvamos a encontrar. Quién sabe, padre, lo que la vida nos deparará.

Solo quería contarte esto, aunque sé que tú lo sabes ya. Gracias por todo lo que me has dado, por cuidarme, por ayudarme en mi caminar. Yo recibo la fuerza de ti, Dios padre, y de toda mi familia que tienes contigo allí.

Una vez casada, trabajó tanto o más que como lo había hecho siendo moza, pero esta vez sin ningún tipo de cotización y con poca retribución. Era lo que se esperaba de las mujeres de su época: que aportasen tanto como pudieran a la economía familiar. Mi abuela Felipa no solo aportó algo de dinero y cuidados a la familia, sino que a través de su trabajo, esfuerzo y dedicación consiguió la que a día de hoy sigue siendo nuestra vivienda familiar. Junto con su marido, Lázaro, acordaron cuidar a una pareja sin hijos, Prudencio y Alejandrina, que eran tíos carnales de él, a cambio de que, a su muerte, la vivienda de la calle Caracoles y unos pequeños corros de tierra pasasen a ser para ellos. Se trasladaron a vivir con ellos y durante 6 años fue mi abuela la encargada de cuidar no solo a la pareja sino especialmente a Alejandrina, quien era dependiente total a causa de algún tipo de demencia a la que entonces se le llamaba simplemente locura. Los cuidados en esa época no tenían ningún tipo de herramienta de las que existen hoy y requerían de un trabajo intenso a diario. No había pañales, empapadores ni ningún elemento desechable. Todo debía lavarse a mano, remendarse y reutilizarse. Los colchones eran de hojas de panizo que había que reponer de tanto en cuando para evitar su deterioro. En 1961, habiendo cumplido durante años con su parte del acuerdo, heredaron la vivienda que tanto esfuerzo le costó conseguir a mi abuela.

Aunque la vida le condujo a vivir a Navarra, nunca olvidó sus raíces castellanas. Siguió visitando, dentro de sus posibilidades, su pueblo y también a su padre quien, como tantos otros hombres de su generación hubieran hecho en su lugar, mantuvo una postura de rechazo hacia ella ya que nunca pudo dejar a un lado el orgullo herido que le supuso la polémica decisión de su hija mayor de abandonar su hogar para emprender su propio camino siendo soltera y sin compromiso.

Con sus cuatro hermanas pequeñas, a las que cuidó de joven y con quienes guardaba un gran parecido físico, mantuvo siempre el contacto y las quiso hasta el final de su vida así como ellas también le demostraron su amor y como aún hoy nos lo siguen profesando a nosotros, los nietos de su hermana Felipa.

Mi abuela solo pudo conocer al primero de sus nietos, ya que falleció a los tres meses de nacer mi hermano mayor, pero aún pudo disfrutar del gozo de su llegada y sus primeros días de vida. También pudo colmar su felicidad en el bautizo de mi hermano, en el que su sobrino Pedro, hijo de su hermana Ilumi, ejerció como padrino. Este era el símbolo de que la familia estaba unida y tenía muchas cosas buenas por delante para vivir juntos.

Mi nombre es Ana y me llamo así por mi abuela Felipa. Ella quiso que su única hija llevase el nombre de su querida hermana y que, si un día le naciera una nieta, también ella lo llevase. Esa es la herencia que me ha dejado y que siempre me acompaña. La historia de un nombre familiar que he podido descubrir gracias a los recuerdos de quienes tuvieron la suerte de compartir parte de sus vidas con ella y que, con su generosidad al transmitirlas, hacen que hoy sean un recuerdo de todos.